Día Domingo, 18 de Enero de 2026

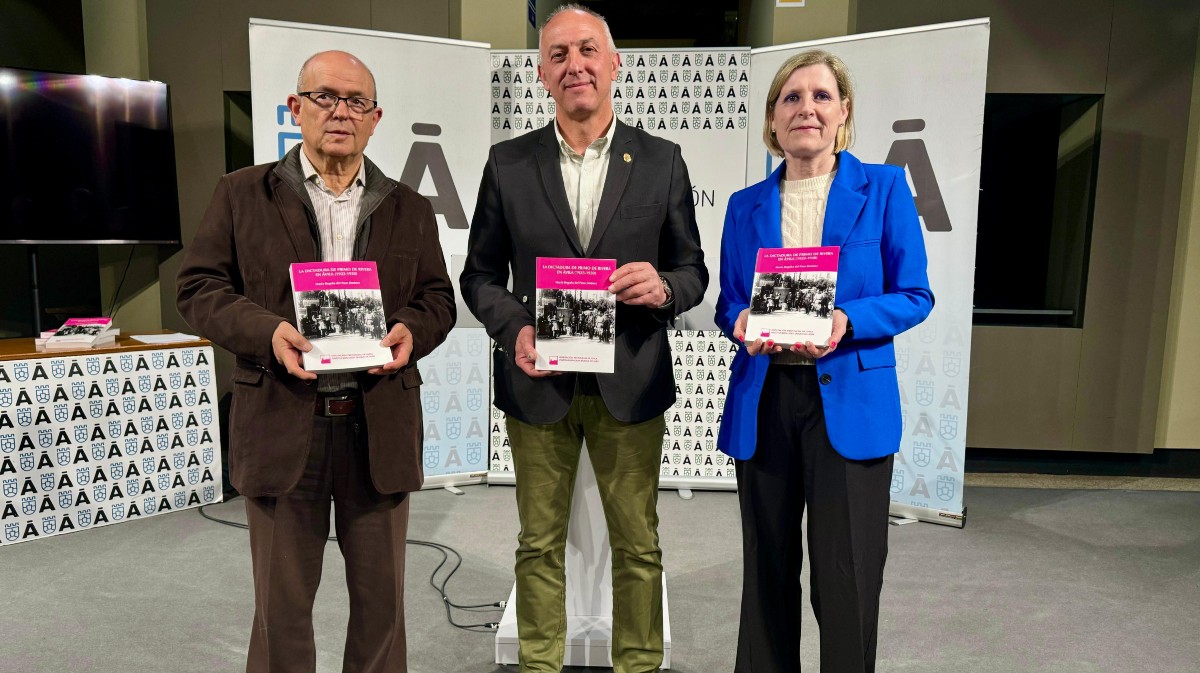

La historiadora María Begoña del Pozo ha dado a conocer su trabajo de investigación: ‘La dictadura de Primo de Rivera en Ávila (1923-1930)’, un libro sobre cómo afectó el régimen dictatorial de Miguel Primo de Rivera a la provincia abulense, y acerca de un período sobre el que elabora su tesis doctoral.

“Llegué a este tema por accidente”, confesó la autora, quien comenzó investigando sobre Fernando VII pero cambió de rumbo tras el fallecimiento de su profesor, ha explicado en la presentación del libro, editado por la Institución Gran Duque de Alba.

Del Pozo reconoce que, al principio, el siglo XX no le resultaba atractivo como objeto de estudio. Sin embargo, descubrió que la historia de Ávila durante la dictadura apenas había sido investigada. “Pronto comprendí los motivos: la fragmentación y escasez de datos”, explicó. Para superar estas carencias, recurrió a numerosas fuentes, entre ellas la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, donde pudo reunir la documentación necesaria para abordar un análisis en profundidad.

La radiografía social que presenta en su libro es desoladora: “la población de Ávila en este momento era principalmente analfabeta, campesina y pobre”. Conformada por 269 municipios, solo unas pocas cabeceras superaban el millar de habitantes. El resto vivía en núcleos aislados, sin apenas infraestructuras ni servicios básicos.

Cacique local

En ese contexto de pobreza e ignorancia política, el caciquismo se erigía como el verdadero sistema de gobierno. “El único político que conocían era el cacique local”, asegura Del Pozo. Estos personajes dominaban la vida pública por su influencia económica o su formación. Eran ellos quienes, llegada la hora de las elecciones, decidían cómo debía votar la población, incluso a costa de los escasos privilegios que esta poseía.

A nivel nacional, el país enfrentaba tres graves problemas estructurales: el descontrol del orden público en Cataluña, con atentados y huelgas diarias; el poder creciente de las Juntas de Defensa militar, legalizadas por Alfonso XIII en 1917; y el elevado coste humano y económico de la colonia de Marruecos. Este escenario llevó a Miguel Primo de Rivera, entonces capitán general en Cataluña, a protagonizar un golpe de estado el 13 de septiembre de 1923.

La historiadora destaca el carácter casi personal de aquel golpe. “Solo contaba con el apoyo de cuatro militares con los que se había reunido previamente en Madrid”, señala. La mayoría del estamento militar prefirió esperar acontecimientos. Sorprendentemente, el golpe fue bien recibido por una población hastiada de un sistema corrupto, el de la Restauración, que se sostenía en la alternancia pactada de partidos y elecciones amañadas desde el Ministerio de la Gobernación.

Uno de los objetivos inmediatos del dictador fue la erradicación del caciquismo desde la base del sistema: los ayuntamientos. “Lo primero que hizo fue disolver todos los ayuntamientos de España”, apunta la autora. En su lugar, se crearon juntas de vocales asociados, compuestas en su mayoría por antiguos concejales que apenas aportaban novedades al sistema político.

Militares

Además, Primo de Rivera creó la figura del delegado gubernativo, generalmente un militar de alta graduación por partido judicial. Su misión era inspeccionar los ayuntamientos, denunciar irregularidades y tratar de corregirlas. “Las denuncias a montones cayeron”, relata Del Pozo. A estas medidas se sumó la promulgación del Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo el 8 de marzo de 1924, que supuso la reforma más ambiciosa del régimen.

El dictador aspiraba a que los municipios se hicieran autosuficientes y libres del control caciquil. Para garantizar su legado, fundó la Unión Patriótica, un partido único que en Ávila pasó por dos fases: una inicial de tímida organización hasta 1925 y otra de expansión a partir de 1928, liderada por el gobernador civil y el marqués de Piedras Albas. “Algunos conservadores abulenses, viendo que no prosperaban al margen de la dictadura, decidieron integrarse en ella”, afirmó.

Una herramienta complementaria al control político fue el somatén, una milicia vecinal armada concebida para colaborar con las fuerzas de seguridad. Aunque en Ávila su actividad se redujo a actos simbólicos, ha sido estudiada en detalle por la historiadora, junto con el papel del asociacionismo católico. Desde la sede episcopal, con el obispo Pla y Daniel a la cabeza, se impulsaron sindicatos católicos para ofrecer apoyo a los campesinos y evitar que se afiliasen a sindicatos socialistas.

En 1926, Primo de Rivera decidió consultar a la ciudadanía sobre su mandato mediante un plebiscito. “He encontrado toda la documentación correspondiente a la provincia de Ávila”, asegura Del Pozo. A pesar de los intentos por legitimar su gobierno, en 1927 se hizo evidente la presión para buscar una salida política al régimen. Se convocó una Asamblea Nacional, no democrática, en la que participaron representantes institucionales de Ávila.

La asamblea no convenció ni al propio dictador. “El rey fue el principal que se mostró en contra”, cuenta la autora. Aun así, se celebró y trabajó entre 1927 y 1929, sin alcanzar resultados concretos. La situación se agravó en 1930, cuando Primo de Rivera presentó su dimisión, dejando a Alfonso XIII en una difícil posición. Le sucedieron los gobiernos de Berenguer y Aznar, que no lograron estabilizar el país.

Elecciones

En abril de 1931, las elecciones municipales marcaron un punto de inflexión. En Ávila, donde casi todos los ayuntamientos eran monárquicos, se impugnaron los resultados en 44 municipios, incluyéndose la capital. “Curiosamente, ganaron las mismas personas, pero con la chaqueta cambiada”, es decir, bajo nuevas siglas republicanas o socialistas.

En el tramo final del libro, Del Pozo analiza los efectos reales de la dictadura en Ávila, como el hecho de que se logró reducir significativamente el analfabetismo y renovar muchas escuelas rurales. También se fomentó el turismo, especialmente en el marco de la Exposición Iberoamericana de 1929, cuando se proyectó la película ‘Ávila y América’ en Hispanoamérica, mostrando las riquezas de la provincia.

A nivel de infraestructuras, se destacan el pantano de Becerril, que resolvió la falta de agua corriente en la capital, la mejora de caminos vecinales y la finalización de la línea ferroviaria entre Ávila y Salamanca. Se impulsaron también obras hidráulicas como los saltos del Alberche, aunque muchos otros proyectos quedaron en el tintero, como un llamativo trasvase de aguas del norte al sur de Gredos

Finalmente, el libro evalúa el impacto del Estatuto Municipal que, aunque no se aplicó en su totalidad, introdujo reformas útiles, como las reuniones semanales obligatorias de las comisiones permanentes o la mejora en la transparencia presupuestaria.

Uno. | Viernes, 25 de Abril de 2025 a las 17:46:36 horas

Castilla no exporta talento, hecha, literalmente, a los válidos... Ya veremos si cambiamos, yo tengo pocas esperanzas de verlo...

Accede para votar (0) (0) Accede para responder